河南工业大学新闻与传播学院“出彩中原”社会实践宣讲团队走进河南博物院,在青铜器的斑驳锈迹中触摸历史脉络,在文物故事的生动讲述里感悟中原文明的厚重底蕴,为后续红色宣讲积累文化养分,让红色精神与历史传承在实践中碰撞出璀璨火花。

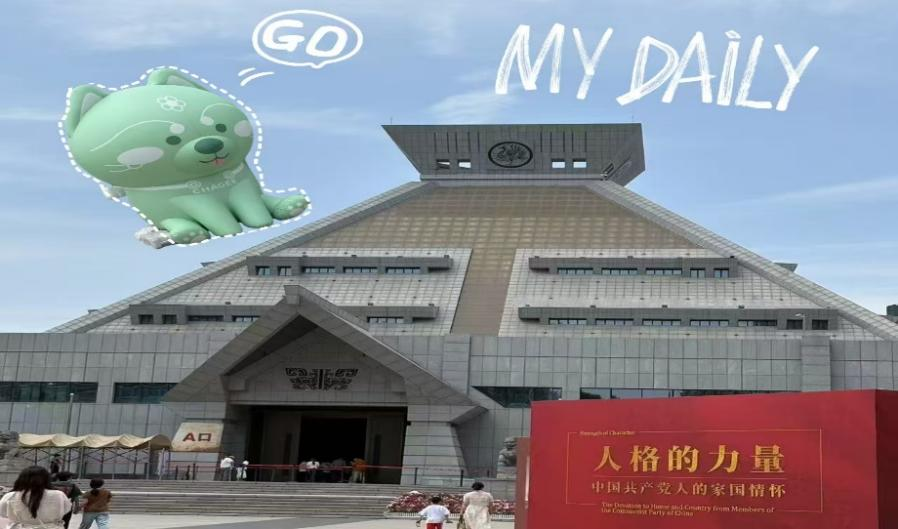

(图为河南博物院正口)

初入宝库:从“华豫之门”到镇馆之宝的初见

一大早,成员们整装待发,手持身份证(已提前预约),怀着对历史的敬畏与好奇踏入这座“中原文明的宝库”。刚步入展厅,首先映入眼帘的是当代女雕塑家江碧波女士为河南博物院专门设计的“华豫之门”。再往里走一尊巨大的商代青铜方鼎便映入眼帘,讲解员轻声介绍:“这是镇馆之宝‘妇好鸮尊’,不仅是商代青铜艺术的巅峰之作,更见证了一位女将的传奇人生。”成员们驻足凝视,指尖轻轻划过展柜玻璃,仿佛能透过三千多年的时光,感受到古人心血浇筑的温度。

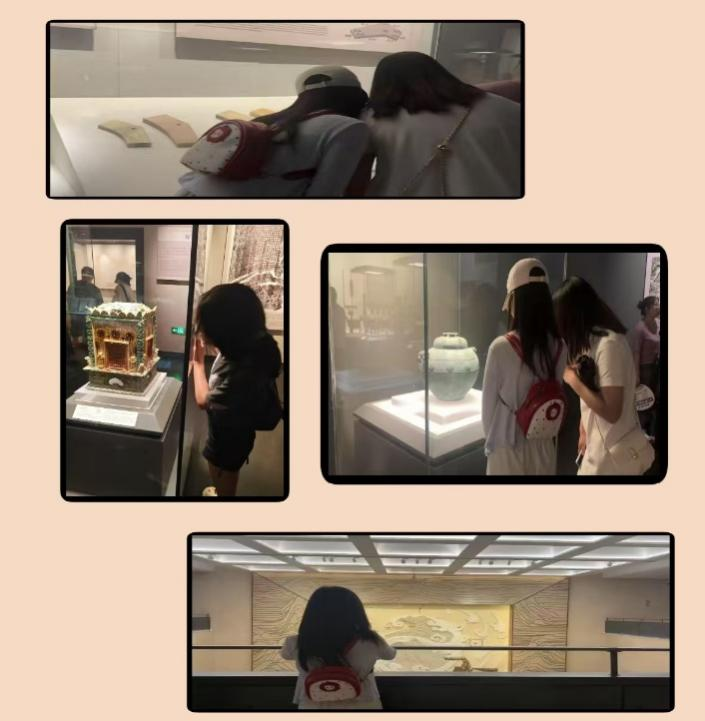

文物巡礼:跨越时空的“立体史书”观察

从新石器时代的彩陶双连壶,到汉代的画像石拓片;从北魏的彩绘陶俑,到北宋的汝窑天青色釉盘……每一件文物都像一本立体的史书。团队成员们紧跟讲解员的步伐,时而俯身观察器物上的纹饰细节,时而在笔记本上快速记录关键信息,时而低声交流彼此的发现:“你看这唐三彩马的造型,肌肉线条多流畅,难怪能成为丝绸之路的文化符号!”“这件唐代乐舞俑的姿态,生动展示了当时时代的绚烂多彩,都是时代精神的写照啊!”

(图为博物院内文物)

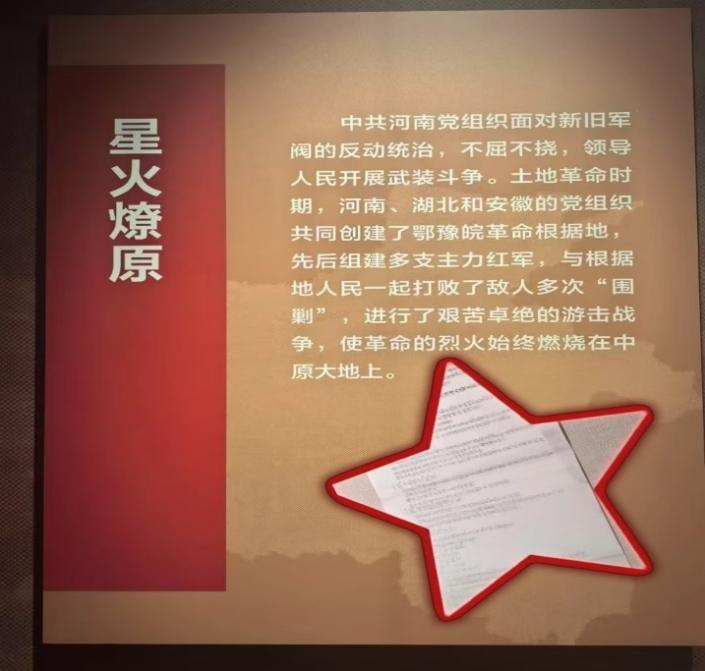

红色印记:从文物中读懂家国与传承

在“古代中国”展厅的“红色印记”专区,团队成员们的目光被一组特殊展品吸引:抗战时期的传单、解放战争中的支前工具、新中国成立初期的生产奖状。“这些文物虽然不如青铜器华丽,却藏着最动人的家国故事。”团队队长指着一张泛黄的支前登记表说:“你看这上面的名字,都是普通百姓,却用扁担和独轮车撑起了战争的后勤线,这和西柏坡精神里的‘军民鱼水情’一脉相承啊!”大家纷纷点头,拿出手机拍摄展品细节,计划将这些故事融入后续的宣讲中,让孩子们明白:爱国从不是遥远的口号,而是代代相传的行动。

(图为博物院内展板)

临时宣讲:让红色故事传递给更多人

参观途中,团队成员们还化身“临时讲解员”,向身边的游客分享自己所知的红色历史。在一面刻有“为人民服务”字样的老墙上,成员小孙指着字迹向几位小朋友解释:“这几个字是咱们党的根本宗旨,就像焦裕禄精神里说的‘务必保持谦虚谨慎’,都是提醒我们要心里装着人民。”孩子们听得认真,其中一个扎着羊角辫的小姑娘举着刚买的文物纹样书签说:“我要把这些故事讲给幼儿园的小朋友听!”

(图为成员在参观博物院)

满载而归:历史厚度赋予宣讲新思路

午后的阳光斜斜地照在博物院的台阶上,团队成员们带着满满的收获走出展厅。手中的笔记本写满了心得,手机相册存满了文物细节,脑海里则装满了将历史与红色精神结合的宣讲思路。“以前总觉得宣讲要靠激情,今天才发现,有了历史的厚度,红色故事才更有说服力。”成员小王翻着笔记感慨道。团队约定,回去后要把中原文明中的“家国情怀”“创新精神”与焦裕禄精神中的“奋斗”“担当”结合起来,让下次的宣讲既有历史的纵深感,又有现实的感染力。

(图为团队成员合影)

实践感悟:让红色基因在历史滋养中绽放光芒

此次河南博物院之行,不仅让“出彩中原”的成员们触摸到了中原文明的根脉,更让他们懂得:红色精神不是孤立的传承,而是深深扎根于历史土壤中的文化基因。未来,他们将带着这份感悟继续前行,让文物里的故事与当下的生活相互映照,在更多孩子心中播下兼具历史底蕴与时代精神的种子,让红色基因在历史的滋养下,绽放出更加持久的光芒。

(图为团队在小红书,抖音平台上的宣传作品)

(撰稿:河南工业大学“出彩中原”社会实践小组 审稿:全媒体中心/实践外联部)